肩を脱臼している最中の患者さんはあまりの痛みで救急にかかっているので、現在こちらを見て頂いている方は、自分や大切な方が定期的に(反復して)肩を脱臼して困っている方だと思います。

少しでも困っている事の支えになればと思います。

目次

肩が脱臼する原因・症状

・肩が脱臼する原因、仕組み

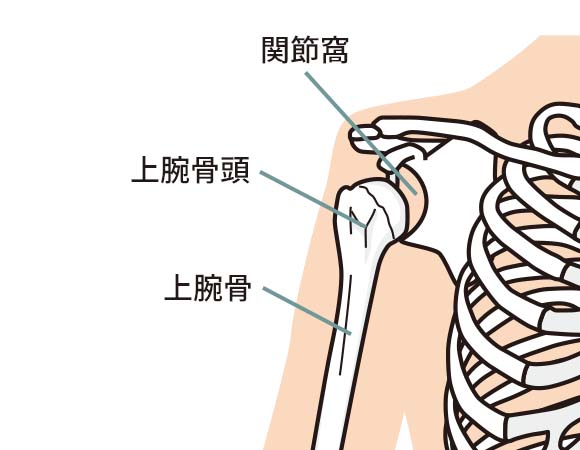

肩関節は上腕骨と肩甲骨の関節面で構成され、関節面の大きさに差があるため、腱や靭帯の補強が重要です。

脱臼の98%は前方脱臼で、コンタクトスポーツ、転倒、てんかん発作などが原因となります。

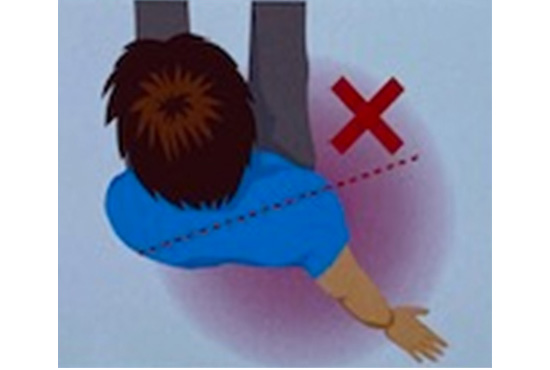

特に肩を開いて腕を後ろに持っていく外転・外旋位(投げる姿勢)では、上腕骨頭が前方へ押し出され、靭帯の制動が破綻すると脱臼が起こります。他の脱臼に注意な姿勢としては、脇を開いて腕を後ろに回し、肘が肩のラインより後ろへ行くときに発生しやすくなります。これは服に袖を通すような瞬間でも起きます。

肩の脱臼の診断方法

Sulcus sign

Sulcus sign

画像利用:Shoulder Instability – Humphrey Shoulder Clinic

Bankart Lesion

Bankart Lesion Hill-sachs Lesion

Hill-sachs Lesion

画像引用:大きなヒルサックス損傷と広範囲腱板断裂を伴う反復性肩関節脱臼の3例(原著論文):当真孝ら、整形外科と災害外科

肩脱臼ではSulcus sign(サルカスサイン)が特徴的で、上腕骨が下がることで肩にくぼみが生じます。脱臼自体はレントゲンで容易に診断可能で、CTでは脱臼時の骨の障害を評価します。

Bankart損傷は肩甲骨側の関節唇の損傷で、骨まで損傷すると骨性Bankartと呼ばれます。上腕骨側の陥没骨折はHill-Sachs損傷といい、重度ではレントゲンでも骨欠損が明瞭になります。脱臼による骨障害は再脱臼のリスクを高めます。

肩の脱臼で手術が必要なケースとは?

肩脱臼の治療方針は初回脱臼と反復性脱臼で異なります。初回脱臼では外旋位固定・脱臼予防装具・手術といった選択肢があり、再脱臼率が低いのは手術ですが、即手術は過剰とも考えられます。

初回脱臼の再発率は30%程度、2回目脱臼後は80%程度と高く、2回脱臼してしまった患者には手術を勧めていくのが一般的です。

一方、反復性脱臼で何度も外れている方は、リハビリのみでの予防が難しく、日常動作で脱臼する場合や関節破壊・神経障害のリスクがあるため、診察で出会ったときには最初から早期手術を推奨していきます。

肩に痛みや可動域制限が出ている

肩の脱臼整復をして肩は正常位置に戻ったはずなのに、痛みが残る事は多く経験します。

中高齢者では腱板断裂といって、肩のインナーマッスルである筋肉の断裂が30~90%に合併すると言われています。

それゆえ、肩脱臼後に医療機関に行かないではなく、きちんと痛みがあれば検査をして解決することを提案します。

脱臼がクセになっている(反復性肩関節脱臼)

反復性肩脱臼とは、一度肩を脱臼した方が、その後脱臼を繰り返してしまう事です。脱臼に対する恐怖感から生活に制限がかかり、スポーツ活動が不自由になります。

症状が進むと、腕を頭の後ろに回す、組む、寝返りするなどの軽微な動作だけで脱臼するなど、日常に支障をきたすようになります。

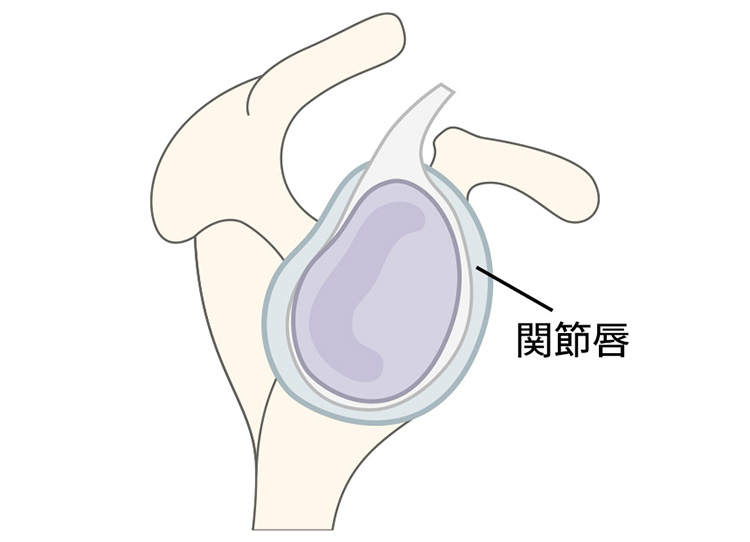

脱臼がクセになる原因は、脱臼を制動する機能をはたしている保護材料である腱、関節唇の損傷による機能不全があげられます。さらに、脱臼回数が多くなると骨障害、骨欠損(骨性BankartやHill-Sachs)が発生してそれが大きくなり、滑り出しやすい経路が残ってしまいます。

再脱臼を繰りかえす場合に根治的な治療は手術です。

手術をしないと治らない?放置した場合のリスク

手術をすべきだけど様々な理由で選択せず放置となってしまった場合についてデメリットとして3つあります。

- 脱臼回数が増えて救急外来に行く回数が増える

骨欠損する病変ができてしまい、それにより脱臼しやすさが増していきます。

ご自身の痛みのつらさもそうですが、周りにも負担をかけてしまいます。 - 神経障害が出る可能性がある

脱臼による神経障害の頻度は20-30%です。特に肩の外側の痛みの感覚や、筋収縮が入らなくなります。

ほとんどは整復すれば数か月以内に回復しますが、整復困難例で時間がかかる、そもそも放置して脱臼しっぱなしの場合には腕神経叢麻痺といってもっと複雑な麻痺を残してしまうことがあります。 - 日常生活障害が出てしまう

軽微な動きで脱臼してしまい、防ぎきれないようなものもあります。

以下のような、何気ない動きでの脱臼が起こります。また、脱臼しないように生活するため、不安が強くなります。

肩の脱臼ではどのような手術をするのか?

脱臼の主な手術方法は以下の通り

- 関節鏡手術(鏡視下Bankart法)

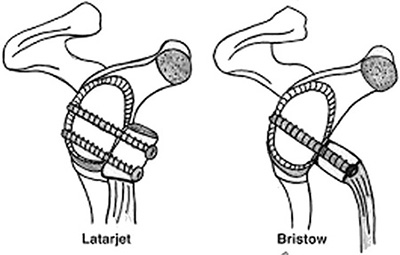

- 烏口突起移行術(Latarjet法とBristow法)

①が通常選択されますが、コンタクトスポーツ(ラグビーやアメフト)に対しては積極的に烏口突起移行術(ラタジェ法、ブリストー法)を行います。

①関節鏡手術(鏡視下Bankart法)

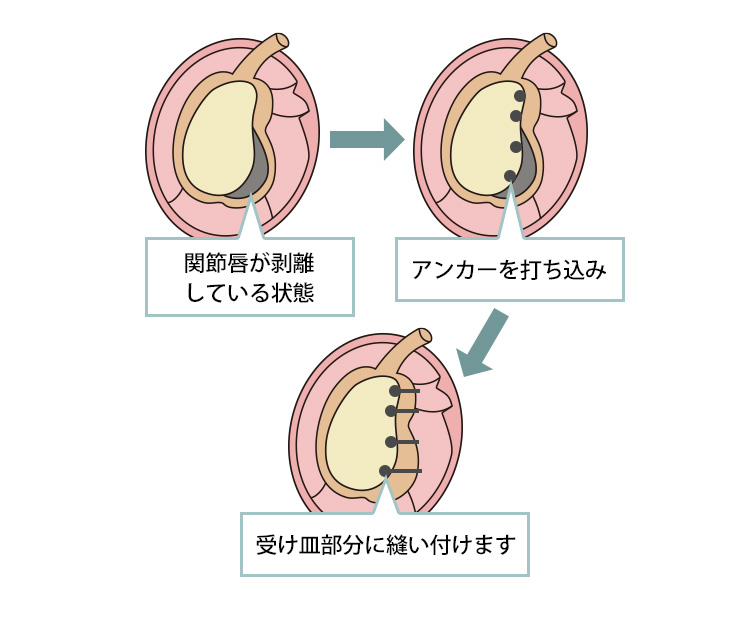

バンカート手術とは、損傷を受けた関節唇を、関節鏡を使用して、小さな傷で縫合をしていきます。

洋ナシのような形の肩甲骨の関節面の剥がれた側にアンカー(現在は人工骨になっているスクリュー状のアンカー)を用いて、骨内に糸のついたアンカーを固定する。その後に糸を使って損傷した関節唇を縫合して引っ張ってきて補強していきます。

なお、アンカーとは糸付きのビスに近いもので骨に埋めていくものです。

②烏口突起移行術

烏口突起移行術(ラタジェ法、ブリストー法)は、肩関節の脱臼治療で用いられる手術法です。

バンカート手術は選択されやすい方法ですが、コンタクトスポーツ復帰後に再脱臼のリスクがあり万能ではありません。

そこで、肩甲骨の一部である烏口突起を切り離し移行することで、関節の安定性を強化します。烏口突起には強靭な腱が付着しており、これを移動させることで靭帯の制動効果が得られます。

また、骨性バンカート損傷で関節面の骨が欠損している場合、烏口突起の骨を移植することで受け皿の面積を広げ、さらなる安定性向上が可能です。これらの効果により、特にスポーツ復帰を目指す患者に適した術式とされています。

画像引用:コンタクトスポーツ選手へ|森大祐(京都)

烏口突起移行術は手術侵襲(簡単に言えば手術による体のダメージ)が大きいため、一般的な肩脱臼手術としてBankart法よりも優先されることは少ないです。

この術式は、骨頭の制動補強を目的に、他部位の骨と腱を利用して補強する方法です。ただし、正常な組織を一部犠牲にするため、Bankart法の弱点を補うものの、適応を広げてなんでもこの方法ということはありません。

脱臼の手術時の麻酔方法は?

肩脱臼の手術のほとんどは全身麻酔で行います。

神経ブロックを併用する場合も多く、麻酔科の先生の考えにもよります。

神経ブロックは、脱臼側の肩周りの部分を支配する神経に行って、術後の痛みの改善にも寄与しています。

肩の脱臼手術の特徴やポイント

肩の反復性脱臼の手術については、専門家のいる病院がたとえ遠くとも、手術を大きな病院で行いリハビリを近隣のクリニックで行う選択肢も可能です。

病院や執刀医を選ぶ際のポイントは、説明が安心できる先生の方がいいと思います。

理由としては、再脱臼もある分野なので、信頼関係が構築されたうえでやってはいけない動作、スポーツ復帰などを共に支えてくれる先生と治療を進まれる方がいいと考えるからです。

術後のリハビリテーションについて

術後のリハビリテーションは各病院によって異なりますが、一般的には軟部組織の修復が最優先のため、4週間ほど患肢を装具にて固定します。

個人差がありますが、術後2~3ヶ月で日常生活動作が可能となり、6ヶ月以降でスポーツ復帰が可能となります。

脱臼の手術に関するよくある質問

肩の脱臼の手術費用はどのくらいかかる?

肩脱臼の手術費用は一般的に手術、入院費用含め25-30万円ほどです。

保険が何割か、高額医療申請についてはできるケースできないケースもありますのでご自身の持っている保険の組合に確認されることを勧めます。

脱臼の手術をする際は入院が必要?

手術は全身麻酔で行う事が一般的で入院が必要です。入院は概ね4日から1週間が一般的です。術後は装具を付けます。

脱臼手術から復帰するまでは期間はどのくらいかかる?

スポーツ復帰には時間を要します。フルスポーツ復帰は6か月後を目安にします。

まとめ

「痛みやしびれがもっと楽になれば、笑顔を取り戻せるのに」そんな患者さんの“悔しさ”を変えたくて診療してきました。

全身の整形外科手術をしてきた専門医として、MRI検査を合わせれば私の能力が最大限発揮でき患者さんに説明できると考えています。

近隣のMRIがなかなかとれない病院やクリニックで困っている方へ、是非ご相談ください。

肩疾患のMRI検査の効能は特に出やすい部分です。整形外科疾患について沢山の難治例の治療経験もありますので、生まれつきの障害や過去の手術後の機能回復が厳しい方もあきらめずに一歩一歩を大事に、“悔しさ”を笑顔に変えていきましょう。

監修

整形外科専門医Dr.沼口大輔

| 2006年 | 東邦大学医療センター大橋病院 入職(初期研修) |

|---|---|

| 2008年~ | 東京女子医科大病院整形外科 入局 千葉こども病院、国立がん研究センター築地病院ほか関東近県の複数関連施設にて研鑽を積む |

| 2013年 | 日本整形外科学会認定 整形外科専門医 取得 |

| 2016年 | 日本整形外科学会認定 脊髄病医 取得 |

| 2016年~ | 東名厚木病院 医長 脊椎外科手術年間100件執刀、外傷手術年700~800件に携わる |

| 2019年 | 日本脊椎脊髄病学会脊椎外科指導医 取得 |

| 2024年~ | 千葉県内 救急病院に入職 |

| 2025年 | 早稲田大学大学院(経営管理研究科:MBA)学位取得 |

Incidence of Remote Cerebellar Hemorrhage in Patients with a Dural Tear during Spinal Surgery: A Retrospective Observational Analysis

Spine Surgery and Related Research 3巻 2号

発行元 Spine Surgery and Related Research

65歳以下単椎体骨折症例にて2週間のベッド・アップ30°制限とした場合の,単純X線変化について

脊椎手術における術後頭蓋内出血についての検討

C5/6 hyperflexion sprainの1例

上腕骨近位端骨折に対し腓骨骨幹部移植を行った2症例

人工股関節全置換術を要した遅発性脊椎骨端異形成症の1例