変形性膝関節症については昨今治療選択肢が変わり続けている領域です。

今回はこの病気について詳しく知っていきましょう。

目次

変形性膝関節症とは

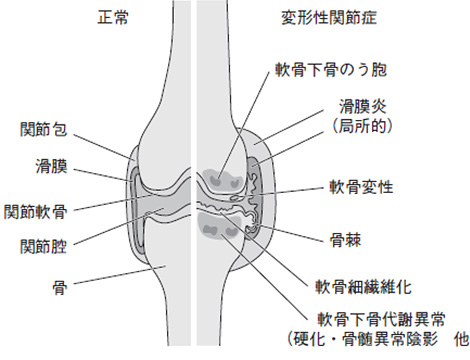

変形性膝関節症は、関節軟骨が摩耗し、遊離した軟骨が滑膜炎を引き起こし、滑膜水腫(膝の腫れ)を伴う疾患です。

これにより軟骨の衝撃吸収機能が低下し、軟骨下骨への負荷が増大し、骨棘が形成されて痛みや機能障害が生じます。

日本では約2500万人が膝の変形を有し、そのうち800万人以上が症状を自覚しています。

高齢女性に多く、80歳以上の女性の約80%が罹患するとされています。

主なリスク要因は加齢、女性、肥満、外傷です。原因が特定できない一次性は加齢や慢性的な機械的刺激により発症し、二次性は外傷や半月板切除後、炎症性・代謝性疾患などに伴って発症します。

参考文献:*0 -特集〔患者さんの生活の質(QOL)向上を目指して!-自由診療を中心に(3)〕- 変形性膝関節症の病態と治療方針―多血小板血漿による自由診療を含めて 大島 康史, 眞島 任史 日本医科大学整形外科・リウマチ外科

*1 変形性膝関節症の病態・診断・治療の最前線 石島 旨章, 久保田 光昭, 寧 亮, 劉 立足, 金子 晴香, 二見 一平, 定月 亮, 羽田 晋之介, ANWARJAN YUSUP, 清村 幸雄, 平澤 恵理, 斎田 良知, 高澤 祐治, 池田 浩, 黒澤 尚, 金子 和夫

*2 変形性膝関節症の診断と治療 立花 陽明

具体的な症状

【症状】

変形性膝関節症の初期には、歩き始めや立ち上がり時に膝関節の内側やしゃがんだ際の内側後面に痛みが生じます。

軽度では歩行を続けると軽快しますが、進行すると歩行時の疼痛が増し、歩行距離も短くなります。多くは内反膝(O脚)を呈し、歩行時に外側に膝が動揺(lateral thrust)します。

関節の内側に痛みがあり、病状の進行に伴い変形や関節液の貯留が見られます。太ももの筋肉(大腿四頭筋)の筋力低下が進むと関節の曲がりなども制限されます。

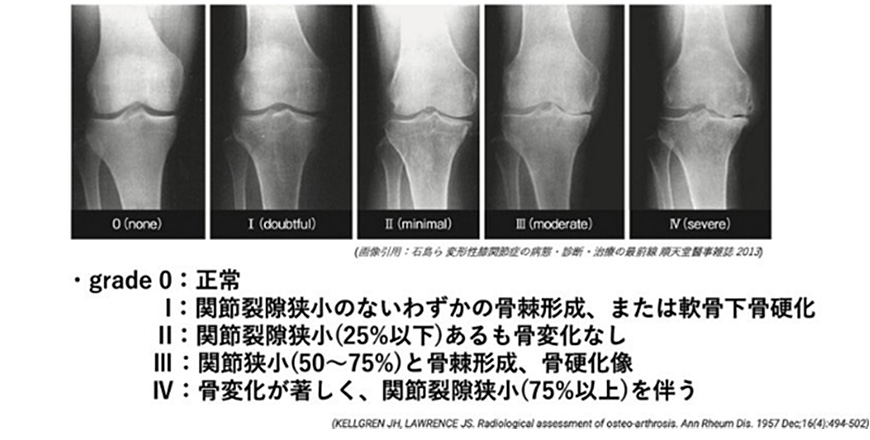

レントゲンでは骨の棘や、関節の隙間の狭さ、軟骨に裏打ちされた骨の硬化像が認められ、進行すると関節破壊が高度になります。

進行度はKL分類で評価されます。

論文:*3 画像診断シリーズ ロコモシリーズ 1 変形性膝関節症 張 英士, 石井 隆雄, 徳橋 泰明

原因

画像:

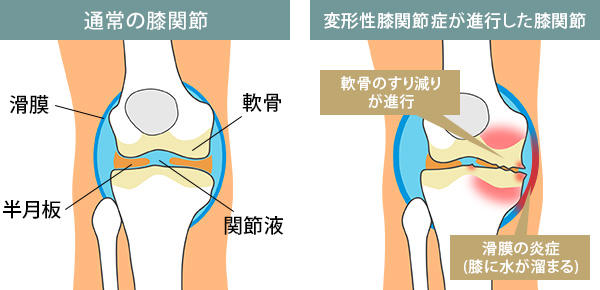

画像:左半分:正常な膝

右半分:変形性膝関節症

膝の関節内には滑膜があり、関節液を作っています。炎症が起こると腫れ、膝関節の環境が変化します。炎症によって出る物質が、軟骨を壊す働きを持つ酵素を増やし、軟骨が徐々にすり減っていきます。

軟骨が減ると膝の安定性が低下し、骨が過剰に作られたり(骨棘)、骨に小さな穴(骨のう胞)ができたりして、痛みが生じます。

さらに、炎症が続くと神経や血管が増え、痛みに敏感になり、関節全体の変形が進行します。その結果O脚になり、さらに膝に負担がかかる悪循環に陥ります。

変形性膝関節症は、加齢や慢性的な負担による一次性と、外傷や病気が原因の二次性に分類されます。

なりやすい人の特徴

どのような人におこりやすいかについては、女性であり、加齢に従い罹患しやすくなります。

また、増悪因子として肥満や外傷が言われています。

日本の「ROADスタディ」という研究によると、メタボリック症候群(太りすぎや血圧、血糖値、コレステロール値などの問題)のリスク要因を2つ持っている人は、3年後に変形性膝関節症(OA)を発症するリスクが2.5倍になることが判明しています。もし3つ以上リスク要因を持っている場合、そのリスクは8.4倍にも増えてしまいます。

受診の目安と病院での検査

変形性膝関節症は、普段問題なく過ごしていた方にも膝の痛みとして発症します。

膝の痛みを感じたら、早めに整形外科を受診しましょう。

診察の流れは以下の通りです。

- 問診・診察:

痛みの部位や動作時の影響、可動域を確認します。 - レントゲン:

膝の変形や骨の異常、荷重軸を評価します。 - MRI(施設による):

半月板や関節軟骨、靭帯損傷の有無を詳しく検査します。 - 治療方針:

薬やリハビリ、関節注射を検討し、重症例では手術を提案することもあります。

診断や治療は症状の程度により異なります。

変形性膝関節症の治療方法

軽度

膝の痛みや腫れはあるものの、歩行は可能で特定の動作時にのみ症状が現れます。

レントゲンでは大きな異常が見られず、KL分類Ⅰ~Ⅱに該当します。

治療は内服薬、リハビリ、足底板の使用などが有効です。

中等度

膝が痛む頻度が上がり正座が困難。腫れを繰り返します。

階段の昇降にも支障が出ることがあります。レントゲンでは骨棘形成や関節裂隙の狭小化(KL分類Ⅱ~Ⅲ)が認められ、治療にはヒアルロン酸注射やPFC-FDなどの再生治療を考慮します。

重度

膝の腫れが常態化し、歩行や日常生活に支障をきたします。

レントゲンではKL分類Ⅲ~Ⅳとなり、人工関節を含む手術が適応となります。PFC-FDなどの再生治療もありますが、効果には限界があります。

補足

【バイオセラピーとは】

保険適用外の治療ですが、間葉系幹細胞治療やPRP療法などのバイオセラピーと呼ばれる治療法が開発されました。

バイオセラピーは従来の保存的治療では除痛に至らずまだ手術までは考えていない方か、手術が必要なほどには膝の変形が進行していない、などの中等度の障害の患者さんに対して適応があります。

【バイオセラピーの一種であるPRP治療】

PRP療法は、患者自身の血液から血小板成分を選択的に濃縮して使用し、血小板に含まれる成長因子の働きにより、患者の疼痛の軽減や、損傷した組織の修復を目的とします。

【PRP治療 どんな仕組み?】

血小板は血液1μLに10~40万個含まれています。血小板には軟骨細胞増殖や血管形成の促進など、組織修復能のある血小板由来成長因子(platelet derived growth factor:PDGF)をはじめとする各種成長因子というものが含まれています。

そこで、スポーツ医学においては、野球選手の肘靭帯損傷の治療法などとして使用されており、良好な効果が報告されています。

近年、変形性膝関節症に対しての関節内注射としても治療が拡がり、ヒアルロン酸注射より関節機能の改善や疼痛の軽減効果が強いと報告されています。

運動療法

運動療法とは、筋力を向上させ、膝への負担を軽減する為の治療法です。

軽度から重度まで、重症度に関わらず適用可能で、特に早期の段階で有効です。

具体的には、有酸素運動(ウォーキングや水中運動)、関節可動域訓練、大腿四頭筋の筋力強化運動などが推奨されます。これにより痛みを軽減し、関節の安定性を高める効果があります。

薬物療法

薬物療法は症状の緩和を目的とした治療で、中等度から重度の変形性膝関節症に適用されます。アセトアミノフェンやNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が一般的で、慢性痛にはオピオイド鎮痛薬も使用されます。

市販薬(例: ロキソニン)は軽度の痛みには有効ですが、長期間の使用は避け、医師に相談が推奨されます。

ヒアルロン酸注射

ヒアルロン酸の関節内注射は、膝の炎症を抑え、軟骨の破壊を防ぐ治療法です。

炎症を引き起こす物質の蓄積を抑え、軟骨を保護する作用があります。保険上は2週間に1度の継続ができます。

ただし、長期的な使用は化膿性関節炎や軟骨の破壊を引き起こす可能性があるため、治療の効果があまりないなら終了を勧めることがあります。

寒冷/温熱療法

寒冷療法は痛みや炎症を抑えるため、温熱療法は筋肉をリラックスさせ、血流を改善するために使用されます。

急性期には寒冷療法、慢性期には温熱療法が適しています。具体的には氷嚢を使用した冷却や、温タオルや温湿布による温熱療法が行われます。

再生医療

再生医療とは、損傷した組織の再生を目的とした治療であり、バイオセラピーはその中で生物学的製剤や細胞を用いる治療全般を指します。保険適用外ですが、PRP療法などが開発され、手術が不要な中等度の患者に対する選択肢となっています。

PRP療法では、患者自身の血小板を濃縮し、成長因子の働きにより疼痛の軽減や組織修復を促します。スポーツ医学では靭帯損傷治療に用いられ、近年は変形性膝関節症にも応用され、ヒアルロン酸注射より有効と報告されています。

その他の保存療法

物理療法(例: 超音波治療)、装具療法(サポーター、足底挿板)、ステロイド注射などがあります。これらは痛みの軽減や膝の安定性向上に有効ですが、ステロイドは長期使用による軟骨破壊のリスクがあります。

早期から中期の患者に適応されることが一般的です。

補足

ステロイドは本当に困って手がない時に検討する事はありますが、軟骨破壊や感染症リスクがあるため熟考して適応を考えて使用します。

手術療法

手術は、保存的治療が効果を示さない場合に適用され、膝周囲骨切り術や人工膝関節置換術が一般的です。

痛みの緩和や関節機能の回復が期待され、特に日常生活に支障をきたす場合に推奨されます。

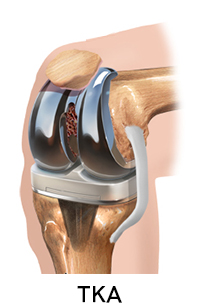

人工膝関節置換術とは

摩耗した膝関節の表面を人工インプラントに置き換える手術です。関節軟骨は通常滑らかに動きますが、傷んだ関節面は削れ、欠損や骨増生が生じます。

人工関節の厚み分のみを削り、適切に設置します。手術は一般的に全身麻酔で行われ、仰向けの状態で膝を曲げ、正面またはカーブした切開を加えて膝関節を開きます。

TKA(人工膝関節全置換術)

大腿骨、脛骨、膝蓋骨の関節面すべてを人工関節に置き換える方法です。

内側・外側ともに置換でき、広範囲の軟骨損傷や靭帯不安定性がある場合に適応されます。手術時間は1~2時間程度です。

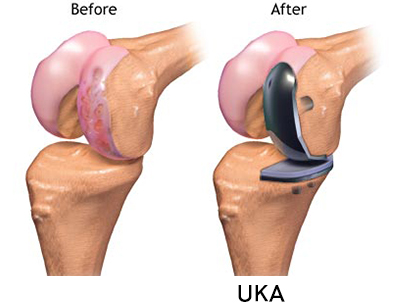

UKA(人工膝関節部分置換術)

膝関節の一部分のみを置き換える方法で、内側型UKAでは膝内側の関節面の骨棘や半月板を切除し、大腿骨・脛骨の関節面を整えて人工関節を設置します。手術時間は約1時間です。

術後は約2週間で退院となることが多く、リハビリを通じて機能回復を目指します。

UKA(人工膝関節部分置換術)

UKA(人工膝関節部分置換術) TKA(人工膝関節全置換術)

TKA(人工膝関節全置換術)

画像引用:Partial knee replacement – series—Aftercare: MedlinePlus Medical Encyclopedia

Knee joint replacement: MedlinePlus Medical Encyclopedia

病院に行かずに治る?自分でできる対処法

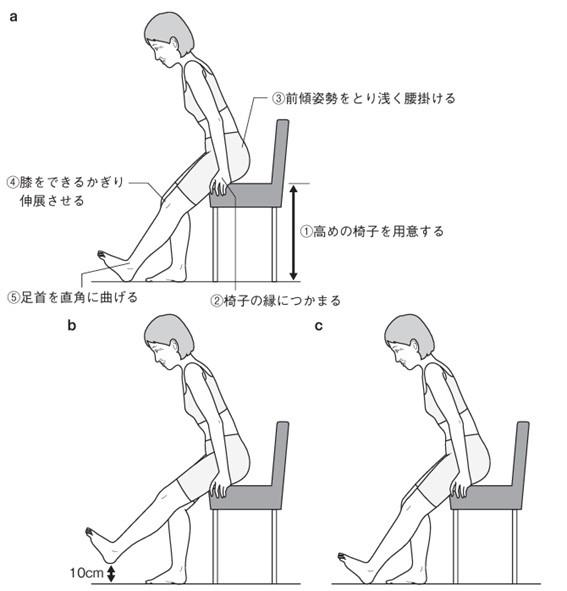

受診せずに自力で治療することは困難ですが、効果的な運動の仕方について説明します。沢山は辛いと思いますので、3種類のみ挙げます。

- 大腿四頭筋訓練(踵ゆっくり上げ下げ運動)

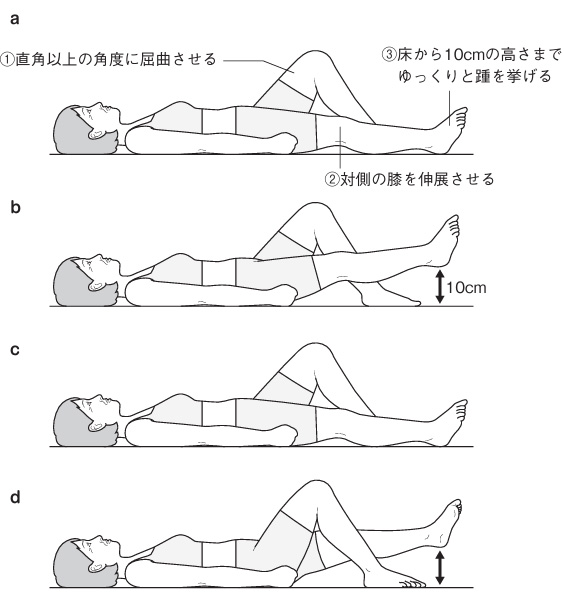

- 下肢伸展挙上訓練(脚伸ばし上げ止め運動)

- 有酸素運動

①大腿四頭筋訓練(踵ゆっくり上げ下げ運動)

高めの椅子を用意し、椅子の縁につかまり前傾姿勢で浅く腰掛けます。片方の膝(元気なほう)を曲げ、痛みがある病気の側の足首を直角に曲げ、膝をまっすぐにして伸展させます。そのままの姿勢で、床から10cmの高さまでゆっくりと踵を挙げていきます。

床から10cmの高さまで踵を挙げて5秒間停止し、その後ゆっくりと踵を下ろしていきます。踵を床に下ろして2〜3秒休憩。以上の動作を両方が悪い場合には左右の脚で20回ずつ繰り返します。

②下肢伸展挙上訓練(脚伸ばし上げ運動)

a:仰向けとなり健康なほうの膝を直角以上の角度に屈曲させます。悪くなっている膝を伸展(伸ばして)させたまま、床から10cmの高さまでゆっくりと踵を挙げていきます。

b:床から10cmの高さまで踵を挙げて5秒間停止し、その後ゆっくりと踵を下ろしていきます。

c:踵を床に下ろして2〜3秒間休憩する。a〜cの動作を20回繰り返す。

d:両方の膝が悪い場合には、逆の脚も同様に、a〜cの動作を20回繰り返します。

③有酸素運動

有酸素運動とは低強度・長時間の運動です。

具体的には以下の例があります。

- ウォーキング/ジョギング

- サイクリング

- 水泳/水中ウォーキング

目安については、ウォーキングを例にすると、

【1日の量】1回10-15分 ×2回(計30分程度)

【一週間の量】1日の量を、週2-3回

参考:千田益生、患者指導・運動療法について、関節外科Vol.38 No.6 p49-56(2019)

病院で治療しないリスクはある?

放置すると症状が悪化し、治療選択肢が限られるリスクがあります。

進行に伴い、合併症(例: 軟骨破壊、関節炎)を招く恐れがあり、早期治療が推奨されます。

【ケース別】変形性膝関節症の予防法

変形性膝関節症の予防を明確に断言することはできませんが、悪化の原因は特定されており、それらを改善することで発症後の進行を遅らせる可能性があります。

リスクとして肥満が上がります。運動や食事管理で減量すると膝の痛みも改善する場合が多いです。

また、膝に負担がかかる職業ではサポーターの活用や重量物の分割運搬が推奨されます。

高齢者は転倒予防の運動やストレッチ、ヨガなどで膝周囲の筋肉を柔軟に保つことが有効です。特に、前十字靭帯損傷を放置すると半月板損傷を経て変形性膝関節症へ進行しやすいため、適切な治療や定期的な検査・管理が重要となります。

適切な対応を行うことで、変形性膝関節症の進行を防ぐ可能性があると考えられます。

病院の治療に対するセカンドオピニオンについて

セカンドオピニオンとは、患者さんが主治医とは別の医師に診断や治療方針の意見を求めることです。これにより、多角的な視点で治療の選択肢を比較検討できます。

しかし、主治医があまりにも忙しいと紹介状や検査結果の提供に消極的なことがあり、患者が戸惑うケースもあります。

紹介状の作成は医師にとって実は負担が大きく、また、何度も頼むと主治医との関係が悪化する可能性がないとは言えません。さらに、別の医師を受診しても治療選択肢が変わらない場合や、患者が結局元の医師に戻ることもあります。

セカンドオピニオンのメリットは治療の比較検討と安心感なのですが、デメリットとして主治医との関係性の悪化のリスクがゼロではないことや、ドクターショッピングによる精神的負担が挙げられます。適切に活用することで、より良い医療選択につながります。

まとめ

私は脊椎や神経の手術を主な専門としていますが、膝関節班の手術にも常に参加しながら病棟・手術・外来で膝に困る患者さんの医療をしてきました。MRIを良く用いて、より正確な診断と説明となるように心掛けてきました。

とくに膝では見落とすと後に変形性膝関節症が急速に進むタイプの半月板損傷(MMPRT)が存在する為、膝の痛い患者様をただの年齢だと片づけることなくニーズに合わせた検査、提案をしていきます。

手術となれば大学病院の信頼できる膝の外科医に繋いでいく事もできるのも、私の医療の特長です。総合力で難治例にも対応し、完全な回復が難しくとも、一歩ずつ進み、患者さんの痛みや悔しさを笑顔に変える診療を心がけています。

監修

整形外科専門医Dr.沼口大輔

| 2006年 | 東邦大学医療センター大橋病院 入職(初期研修) |

|---|---|

| 2008年~ | 東京女子医科大病院整形外科 入局 千葉こども病院、国立がん研究センター築地病院ほか関東近県の複数関連施設にて研鑽を積む |

| 2013年 | 日本整形外科学会認定 整形外科専門医 取得 |

| 2016年 | 日本整形外科学会認定 脊髄病医 取得 |

| 2016年~ | 東名厚木病院 医長 脊椎外科手術年間100件執刀、外傷手術年700~800件に携わる |

| 2019年 | 日本脊椎脊髄病学会脊椎外科指導医 取得 |

| 2024年~ | 千葉県内 救急病院に入職 |

| 2025年 | 早稲田大学大学院(経営管理研究科:MBA)学位取得 |

Incidence of Remote Cerebellar Hemorrhage in Patients with a Dural Tear during Spinal Surgery: A Retrospective Observational Analysis

Spine Surgery and Related Research 3巻 2号

発行元 Spine Surgery and Related Research

65歳以下単椎体骨折症例にて2週間のベッド・アップ30°制限とした場合の,単純X線変化について

脊椎手術における術後頭蓋内出血についての検討

C5/6 hyperflexion sprainの1例

上腕骨近位端骨折に対し腓骨骨幹部移植を行った2症例

人工股関節全置換術を要した遅発性脊椎骨端異形成症の1例