スポーツ障害や捻挫で損傷しやすいのが靭帯損傷です。靭帯損傷で多いのは膝関節と足関節があります。

それではそれぞれの靭帯について、どのような機能があり損傷すると何が困るのかを中心に説明させていただきます。

靭帯損傷とは

靭帯損傷は、骨と骨をつなぐ靭帯が損傷または断裂する状態で、スポーツや交通事故、転倒によって発生します。アクティブスポーツ人口の増加に伴い、スポーツ障害の罹患数も増加しています。

学校管理下の調査では、足関節の外傷が最も多く、次いで手指、頭部、膝が続きます。特に入院を要する外傷は膝関節が足関節の約4倍で、全スポーツ外傷の入院の1/3を占めます。下肢の靭帯損傷の予防と治療は極めて重要です。

膝の靭帯の種類

膝関節には4本の靭帯があります。

内側の幅広い靭帯が内側側副靭帯、膝の中央部に十字に交差する靭帯が前十字靭帯、後十字靭帯です。

外側には外側側副靭帯という組織があります。

大きくは関節内靭帯と関節外靭帯に分類されます。

- 関節内靭帯

靭帯の細胞の増殖能が低い。治癒能力が低い。(前十字、後十字靭帯) - 関節外靭帯

治癒能力は高い。多少の障害なら安静や装具で回復する可能性がある(内、外側副靭帯)

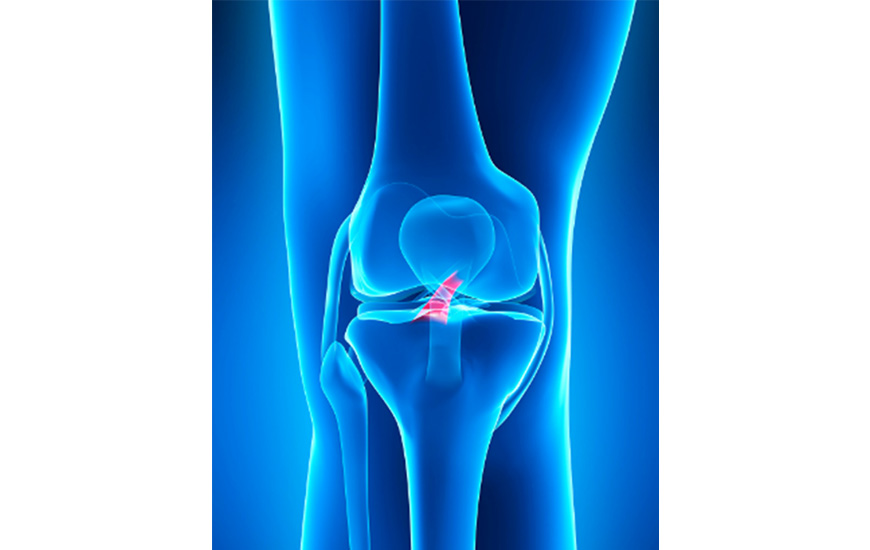

前十字靭帯

前十字靭帯

前十字靭帯

前十字靭帯(ACL)は膝関節内にあり、脛骨と大腿骨をつなぐ重要な靭帯です。

主に脛骨の前方すべりを制動し、膝の安定性を保ちます。断裂すると膝の緩みや膝崩れ(Giving way)が生じ、ジャンプや方向転換、急停止などのスポーツ動作に支障をきたします。

治療せず放置すると膝の不安定性が続き、長期的には軟骨が損傷し、変形性膝関節症へ進行する可能性があります。

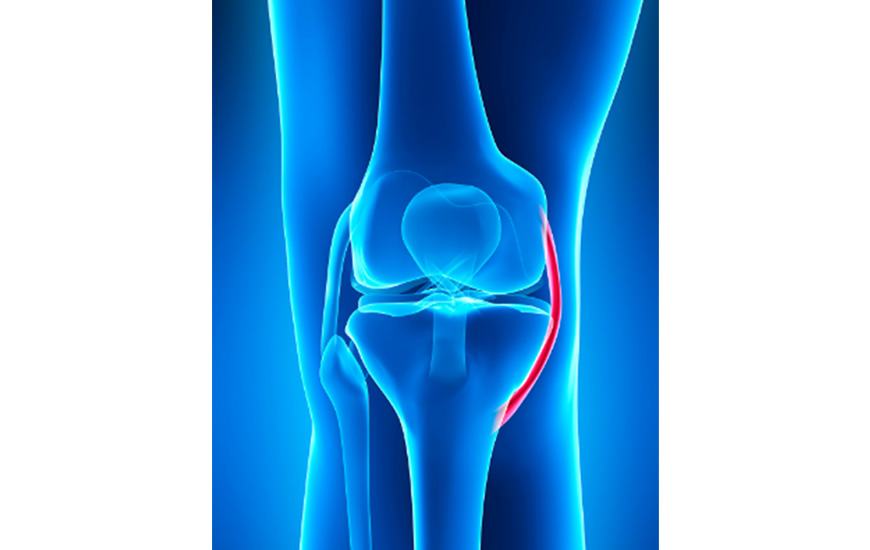

後十字靭帯

後十字靭帯

後十字靭帯

後十字靭帯とは膝関節内にある後十字靭帯が損傷するケガです。大腿骨と脛骨をつなぐ靭帯で膝の安定性を保ち、脛の骨が後ろにずれるのを防止する機能があります。

膝前方からの強打で受傷しますが、一見すると打撲のように診断されることもあります。前十字靭帯ほどのストップ、ジャンプなどの急激な動きができないわけではなく違和感に近いような症状が膝の労作により出現します。ずっと座る事で膝の痛みが出るといったサインもあります。

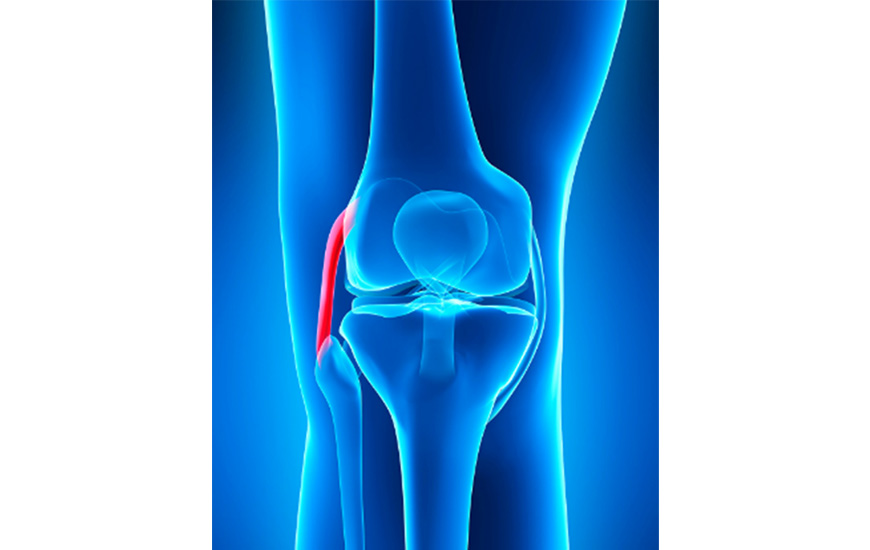

内側側副靭帯

内側側副靭帯

内側側副靭帯

内側側副靭帯は膝の内側にあり、外反ストレスを制動します。ラグビーなどで損傷しやすく、膝靭帯損傷の中で最も頻度が高いですが、捻挫と誤認されることもあります。

損傷はI~III度に分類され、I度は圧痛のみで動揺性なし、II度は30°屈曲位で外反動揺性がみられ、III度は伸展位でも動揺性が明らかです。I・II度は保存療法が基本ですが、III度や他の膝障害を伴う場合は手術が検討されます。

外側側副靭帯

外側側副靭帯

外側側副靭帯

外側側副靭帯(LCL)は膝の外側にあり、大腿骨外側上顆から腓骨頭へ伸び、膝の内反を防いで安定性を保ちます。

他の靭帯損傷に比べ発生頻度は低いですが、複合損傷を伴うことが多いです。単独損傷では膝の不安定感が少なく、手術が不要な場合が多く、保存療法が選択されます。

膝の靭帯損傷の原因

膝の靭帯損傷は、前十字靭帯損傷はスポーツのジャンプの着地や、切り返し動作で急な方向転換、ストップ動作が加わると膝関節に異常な回旋力が加わる事で受傷しやすいです。

後十字靭帯損傷は膝を前面から強打し脛の骨が後ろに過剰にバックすると起きる場合が多く、内側側副靭帯損傷はラグビーなどのタックルで障害を受ける事が多いです。

膝の靭帯損傷の症状

膝の靭帯損傷は断裂音を体で感じている事が多いです。出血も膝の内部で起きるので皮下出血(いわゆる青あざ)が発生しますし、ひどく腫れてしまいます。

膝の不安定性を感じて緩さを自覚することもあります。ここでいう膝の不安定さというのは、階段降りる時に膝がくずれないか不安だったり、電車のつり革をしっかり持って膝に力いれていないと揺れでたおれそうになるといった不安感が分かりやすいかと思います。

症状のチェックリスト

まず前提として、外観上は捻挫打撲のひどいものに近いです。

- 膝の腫脹による可動域制限(いたくて曲げられない)

- 膝の痛みによる歩行障害(いたくて歩けない)

- 膝の不安定感

(たとえば、電車で立っていて急にゆれたときに踏ん張れないなど) - 膝の曲げ伸ばしが痛い

膝の靭帯損傷の診断・検査

一般的な診察の流れ

- 問診・視診・触診

スポーツの種類、外力の加わり方、痛みの部位、血腫の有無を確認します。 - レントゲン検査

骨折の有無を確認し、複合損傷の可能性を評価します。 - 関節穿刺(必ずではない)

関節内血腫がひどい場合、穿刺で血液を抜き、症状を軽減します。

血液か関節液かで方針が異なり、骨折時には骨の中から出てきた「脂肪滴」が見られることもあります。 - エコー検査

靭帯損傷の評価に用いられ、特に内側側副靭帯損傷に有効ですが、MRIで代用可能な場合もあります。

また、診察してくれる医師がエコーが得意かにもよります。 - MRI検査

靭帯や半月板の評価に優れます。

閉所恐怖症や体内金属(スクリュー、ペースメーカーなど)がある場合は注意が必要で施行できないこともあります。

膝の靭帯損傷の治療法

膝の靭帯損傷の治療法

- 前十字靭帯(ACL)損傷

若年者ではスポーツ復帰や将来的な半月板損傷・変形性膝関節症の予防のため、手術が推奨されます。

高齢者ではスポーツ復帰を希望する場合は手術を行いますが、保存療法も選択肢となります。手術は自家腱を用いた再建術が一般的です。 - 内側側副靭帯(MCL)損傷

膝の外反ストレステストでGradeⅠ(疼痛のみ)・GradeⅡ(屈曲30°で陽性)は保存療法が基本。

GradeⅢ(伸展・屈曲30°ともに陽性)は手術適応となります。

保存療法

手術をしない、薬やリハビリ、装具といった治療が保存療法です。

これらについては、以下の場合に治療選択する場合があります。

- 内側側副靭帯損傷 Grade1,Ⅱ

- 単独の外側側副靭帯損傷

- 単独の後十字靭帯損傷

手術療法

手術療法が必要なのは主に以下の場合です。

- 前十字靭帯損傷

- 内側側副靭帯損傷 GradeⅢ

- 複合靭帯損傷

靭帯損傷の予防方法

初発の靭帯損傷の予防には、前十字靭帯損傷(ACL損傷)の場合は、ジャンプ着地時の膝が内側に入る動作(knee-in)を避けるように適切なストレッチ、筋力トレーニング、正しいフォームの維持、適切なシューズの選択、ウォームアップが重要です。

手術後の靭帯損傷の再発についても説明します。

ACL損傷後のスポーツ復帰では5人に1人が再受傷するというデータも報告があります。

太ももの筋力がしっかりとついていない場合にはジャンプ着地にて靭帯にかかる負担も増えるので、スポーツ復帰後も注意が要ります。

引用文献:日整会誌 教育研修講座 「下肢スポーツ外傷・障害に対する予防戦略」(遠山 晴一)

靭帯損傷に関するよくある質問

靭帯損傷に関する質問で多いものに答えていきます。

膝の靭帯損傷を負った場合、治療後のスポーツ復帰はいつからできますか?

単独損傷

- 前十字靭帯損傷(手術あり):

術後1カ月程度で荷重歩行を開始します。スポーツ復帰までは8カ月~1年が目安ですが、競技特性や個人差によって異なります。 - 内側側副靭帯損傷:

手術を行わない場合、装具を装着して6~8週間で回復することがほとんどです。手術を行った場合は、損傷度や縫着の状態によってリハビリ期間が変わりますが、前十字靭帯よりは早く回復します。

複合損傷

Unhappy triad

Unhappy triad

画像引用:膝のねじれ(膝関節の複合損傷)–ひざの痛みにサポーターでケア|Bauerfeind(バウアーファインド)

- 外側側副靭帯損傷:

単独での損傷は少なく、複合靭帯損傷で不安定性が残る場合に手術を行います。

治療状況によってリハビリのプランも変わります。 - Unhappy triad(不幸の三徴候):

前十字靭帯・内側側副靭帯・内側半月板の損傷を伴う重度の障害です。

手術部位が多く、回復には時間がかかるため、スポーツ復帰は難しくなります。靭帯の生着を慎重に観察しながら、荷重歩行までに数カ月を要することが一般的です。

膝の靭帯損傷を早く治すために出来ることはありますか?

早期回復のためには、急性期に適切なアイシングや圧迫を行い、炎症を抑えることが重要です。その後、リハビリ計画に従い、関節の可動域を取り戻しながら筋力を強化します。きちんと受診して画像評価を含めて検査を行って「やっていいこと、やめたほうがいいこと」を把握していくことが重要です。

膝の靭帯を損傷した場合でも歩けますか?

膝の靭帯損傷では、単独損傷の場合、受傷直後は腫れて歩行が困難になりますが、何とか歩けることもあります。

そのため、救急車で搬送されるケースは少ないです。一方、複合靭帯損傷では膝の不安定性が強く、歩行が困難となります。

特に膝脱臼を伴う場合は無理に歩こうとせず、適切な処置を受けることが重要です。

足首の靭帯損傷の原因は何ですか?

多い受傷形態は「足の裏が内側に向く、内返し受傷」です。

凸凹した場所を歩いていたり、つまずいたり、スポーツが原因になります。その他に外返しといって内返しと逆方向に足の裏が外側に向くような受傷もあったり、捻りの動作をいれている受傷もあります。

足首の靭帯を損傷した場合の完治までの期間はどれくらいですか?

足関節捻挫は最も頻度の高いスポーツ外傷であり、ほとんどの足関節捻挫は2週間ほどで傷みが引き、とくに痛みなく治るものの、1/3程度の頻度で再受傷が生じます。

再受傷の中で40%程度が慢性的な疼痛や不安定性(足関節のぐらつき)を自覚して慢性足関節不安定症という状況に進んでしまいます。

引用文献:日整会誌 教育研修講座 「下肢スポーツ外傷・障害に対する予防戦略」(遠山 晴一)

捻挫と靭帯損傷の違いは何ですか?

| 要素 | 捻挫 | 靭帯損傷 |

|---|---|---|

| 定義 | 急激な外力で関節が可動域を超えて動いた後、元に戻る状態 | 急激な外力で靭帯が部分的または完全に断裂する状態 |

| 原因 | 転倒、スポーツ外傷、無理な動作 | 強い捻りや外力 急激な方向転換など |

| 関節の状態 | 一時的に亜脱臼するが、元に戻る | 関節の位置は正常なことが多いが、荷重すると不安定になる場合が多い |

| 損傷部位 | 関節包や靭帯が損傷 | 靭帯の損傷が主体 |

| 診断 | レントゲンでは骨折なし | MRI、ストレスレントゲン撮影にて異常を確認 |

| 治療 | RICE 安静・冷却・圧迫・拳上 内服、リハビリ |

保存療法(RICE、内服) リハビリ 手術 |

捻挫は靭帯損傷を含む広い概念であり、靭帯損傷は靭帯自体の損傷を指します。捻挫は急激な外力によって関節が可動域を超えて動き、一時的に亜脱臼した後に元に戻る際に発生します。この過程で関節を保護する関節包や靭帯が損傷することがあります。

レントゲンでは骨折は見られず、関節の位置も正常ですが、靭帯損傷がなくても関節包が損傷する場合も捻挫に含まれます。似ていますが損傷部位の範囲が異なります。

靭帯損傷の後遺症はありますか?

靭帯損傷は程度に差はありますが、後遺症が残ることがあります。不安定な関節を無理に使い続けると、ぐらつきが悪化し、膝関節では軟骨や半月板が損傷し、最終的に変形性膝関節症へ進行します。

足関節では繰り返す捻挫により慢性足関節不安定症が生じ、変形性足関節症へと進行することがあります。結果的に関節の破壊が進むため、捻挫を軽視せず、適切な検査と治療を受けることが重要です。

まとめ

「痛みやしびれがもっと楽になれば、笑顔を取り戻せるのに」そんな患者さんの“悔しさ”を変えたくて診療してきました。

全身の整形外科手術をしてきた専門医として、MRI検査を合わせれば私の能力が最大限発揮でき患者さんに説明できると考えています。

近隣のMRIがなかなかとれない病院やクリニックで困っている方へ、開業後に是非ご相談ください。

靭帯損傷はMRIの効果は出やすい部分です。スポーツ障害での膝や足関節靭帯損傷は思ったよりも多く、スポーツ復帰が難しくなったり、年齢をこえてから障害が出ます。

チームドクターとして大学医局関係の仕事で行っていた時期もあり、幸いにもチームが東京ドームで優勝するその瞬間にチームドクターの一人としていられたこともありました。

スポーツで沢山の方が夢を諦めず、進めるように私たちができる事を行って“辛さや悔しさ”を“笑顔”に変えられるようにしましょう。

監修

整形外科専門医Dr.沼口大輔

| 2006年 | 東邦大学医療センター大橋病院 入職(初期研修) |

|---|---|

| 2008年~ | 東京女子医科大病院整形外科 入局 千葉こども病院、国立がん研究センター築地病院ほか関東近県の複数関連施設にて研鑽を積む |

| 2013年 | 日本整形外科学会認定 整形外科専門医 取得 |

| 2016年 | 日本整形外科学会認定 脊髄病医 取得 |

| 2016年~ | 東名厚木病院 医長 脊椎外科手術年間100件執刀、外傷手術年700~800件に携わる |

| 2019年 | 日本脊椎脊髄病学会脊椎外科指導医 取得 |

| 2024年~ | 千葉県内 救急病院に入職 |

| 2025年 | 早稲田大学大学院(経営管理研究科:MBA)学位取得 |

Incidence of Remote Cerebellar Hemorrhage in Patients with a Dural Tear during Spinal Surgery: A Retrospective Observational Analysis

Spine Surgery and Related Research 3巻 2号

発行元 Spine Surgery and Related Research

65歳以下単椎体骨折症例にて2週間のベッド・アップ30°制限とした場合の,単純X線変化について

脊椎手術における術後頭蓋内出血についての検討

C5/6 hyperflexion sprainの1例

上腕骨近位端骨折に対し腓骨骨幹部移植を行った2症例

人工股関節全置換術を要した遅発性脊椎骨端異形成症の1例