目次

首の痛みでクリニック、病院に行くべき目安・タイミングとは?

首の痛みがある場合は早めの受診が重要です。整形外科だけではなく、頸部の動脈狭窄などの血管系疾患の可能性もあり、適切な診断が必要です。

小さな痛みのうちに治療すれば改善しやすいですが、放置すると痛みが悪化し、痺れを伴うこともあります。

早期受診が必要な4つのケース

- 交通事故による頸部痛

係争の可能性があるため、検査や受診記録も重要です。

痛みの程度や症状程度によりますが翌日前後には受診を推奨します。 - 持続する首の痛みと高熱

椎間板感染や膿瘍の可能性もあり、一般的な風邪の関節痛との鑑別が必要です。痛みが強ければ早めの受診を。 - 頸部痛に肩や腕の痺れを伴う場合

頸椎症性神経根症 や脳梗塞の初期症状 の可能性があり、速やかな診断が必要です。 - 起き上がれないほどの頸部痛

腫瘍転移といった少ない可能性も否定はできないので、早急な対応が必要です。

これらの症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

首が痛い時は何科を受診すべき?

首が痛い場合、まずは整形外科に受診して下さい。

耳鼻咽喉科も前頸部や喉に近い領域は診ますが、首が痛いという患者さんのお困りごとは整形外科からのスタートでいいかと思います。

首の痛みを病院に行かず放置するリスク

首の痛みを放置すると悪化や慢性化のリスクがあります。痛みが続くと 頸椎の可動域が制限 され、筋肉の緊張が広がり、筋緊張性頭痛を引き起こすこともあります。

さらに 痛みが悪化すると吐き気、集中力低下、睡眠不足などが生じ、生活の質が低下します。そのため、早期診断と治療が重要で、放置せずに適切な対処をすることが勧められます。

首の痛みの原因とは?

首の痛みの原因は多岐に渡ります。頸部の関節が緩んでの疼痛、配列の悪さ(バランスの悪さ)での疼痛、椎間板が原因の疼痛、頸部の筋肉が常に緊張していての疼痛、神経性の疼痛があります。

関節が原因のケース

関節の痛みは、関節の緩みやずれによる慢性的な炎症が原因の一つです。また、加齢による骨棘(骨の棘)が神経を刺激し、痛みやしびれを引き起こします。

頸椎の配列異常では、特に後彎症が頸部痛の原因になります。

これは、頸椎が横から見たカーブが後方にカーブし、少しの圧迫物(加齢性の骨棘など)で神経を圧迫する状態です。

後彎症は胸椎・腰椎とのバランスが悪く、荷重のかかり方が不均衡になるため、頸部の筋肉にも影響が出やすく常に緊張して、痛みを伴うことが多いとされています。

椎間板が原因のケース

椎間板の損傷は加齢とともに進行し、高さを失うことで骨同士がぶつかり痛みを引き起こします。クッション機能が低下すると、荷重のバランスが崩れ、骨棘(骨の棘)が形成され、神経を刺激してしびれや痛みを伴うことがあります。

また、炎症の強い時期と落ち着く時期があり、一時的に激しい痛みやしびれ が生じた後、症状が和らぐこともあります。

しかし、痛みやしびれが残ることもあり、完全に消えるとは限りません。

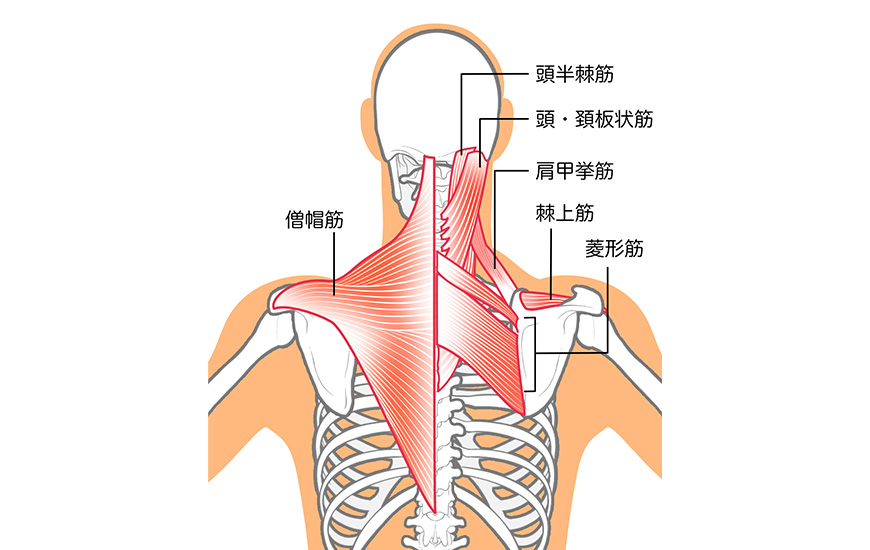

筋肉が原因のケース

頸椎の筋肉が痛みの原因となる理由は直接の筋損傷と間接的な血流障害の2つに大別されます。

直接の筋損傷は、交通事故などで首にダメージが加わることで発生し、持続的な障害を残すことがあります。

間接的な血流障害は、肩こりと頸部痛の境界が曖昧で、後頚部の筋肉(僧帽筋、頭半棘筋、頸板状筋、肩甲挙筋、菱形筋など)が関与します。

長時間の不良姿勢、運動不足、ストレス、冷え などが血流低下や筋硬直を引き起こし、筋肉走行に沿った痛み を生じることがあります。

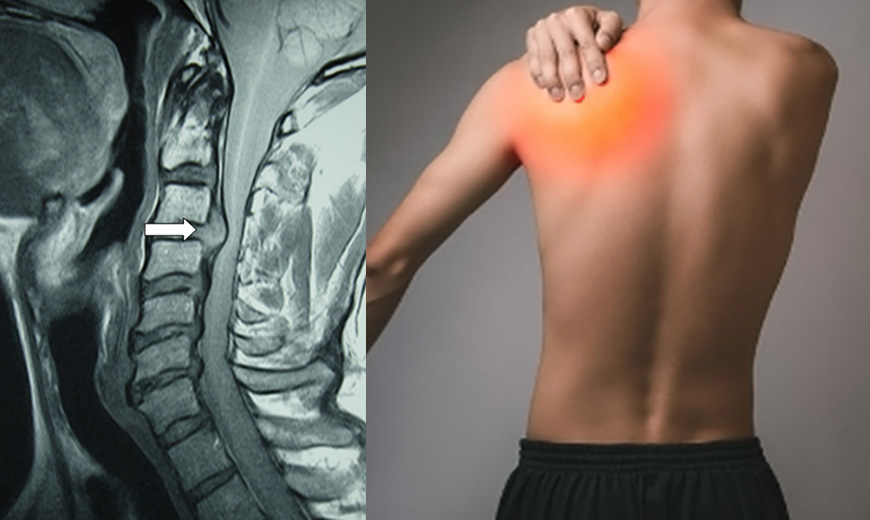

神経が原因のケース

頸椎での神経狭窄により頸部の痛みを出したり、肩甲骨内側に響くような痛みを出すものとして頸椎症性神経根症という病態があります。

これは、頸椎の椎間板ヘルニアでの神経への圧迫や、骨棘といって年齢を経ることによって出現してくる骨の棘がちょうど神経に圧迫をしてしまい症状を出すものです。

首が痛いときに考えられる病気

首の痛みを引き起こす疾患には、頸椎捻挫、頸椎神経根症、頸椎転移、頸椎化膿性椎体椎間板炎があります。

- 頸椎捻挫

首の筋肉や靭帯の炎症・損傷により発症し、交通事故や寝違えなどが原因です。痛みやこわばり があり、軽症なら1~2週間、強い外傷では3か月以上続くこともあります。 - 頸椎神経根症

椎間板ヘルニアや骨棘による神経圧迫 で発症し、肩や腕、指先へのしびれ や痛みが特徴です。首の位置を変えると肩甲骨の内側に痛みが走ることもあります。 - 頸椎転移

肺がん、乳がん、消化器がんなどが頸椎に転移し、レントゲンで偶然発見されることもあります。進行が速いものもあるため、早期診断、治療が重要です。 - 頸椎化膿性椎体椎間板炎

細菌感染により椎間板や骨が破壊 される病気で、免疫力が低下している人に多く発症します。

発熱を伴うこともあり、結核菌では熱が出にくい場合もあります。MRIやCTで診断し、早期治療が必要です。

整形外科でできる首の検査・診断

・頸椎レントゲン撮影

レントゲン撮影は、骨の状態を確認する重要な検査です。正面像と側面像では、骨折や腫瘍がないかをチェックし、頸椎の並び(アライメント)を評価します。

リウマチの方では、頸椎が頭蓋内に入り込んでいないかも確認できます。斜位撮影では、神経が通る穴(椎間孔)に骨のトゲ(骨棘)ができ、圧迫していないかを調べます。

さらに、前後屈撮影で首の骨が異常に動いていないかを確認可能です。

MRIやCTが進歩した現代でも、レントゲンは手軽で多くの情報が得られる、非常に有用な検査です。

・頸椎MRI

MRIは軟らかい組織の描出に長けています。それはレントゲンやCTでみえない神経(頚髄)、椎間板、筋層、血管、腫瘍といったものを描出できます。

しかし、神経に向かって圧迫するMRI上での圧迫はヘルニアなのか骨棘なのか、後縦靭帯骨化なのか、だいたいの形態から原因は判別できますが、はっきりとはわからない場合もあります。そこでCTを組み合わせると情報量は増えます。

・頸椎CT

CT検査では、神経を圧迫している原因が骨棘(骨のトゲ)なのか、ヘルニアなのかを明確に区別できます。

骨棘の場合、骨と同じように白く映るのに対し、ヘルニアは内部に骨や石灰化がないためCTでは映らず、MRIでは圧迫が確認できます。

また、頸椎には後縦靭帯骨化症(OPLL)と呼ばれる病気があり、本来柔らかい靭帯が骨化して神経を圧迫することがあります。この病変もCTで確認でき、診断に役立ちます。

首の痛みの治療方法

首の痛みの治療方法として、整形外科では、内服薬と、注射、リハビリ、手術があります。

手術以外の外来でできる治療を保存療法といいます。

保存療法

保存療法の種類と治療法

保存療法には薬物療法、牽引を含む物理療法、リハビリテーションがあります。

1.薬物療法

- 局所の痛みがある場合(押すと痛いもの)

炎症が原因で内服薬を使用し、炎症を抑えます。

カロナールも高齢者には使用する事が多いです。筋肉が硬いために筋弛緩作用のあるミオナールという薬も合わせます。 - 放散痛がある場合(首の位置で痛みが肩や腕に走るもの)

神経障害性疼痛の場合は、プレガバリン(リリカ)、ミロガバリン(タリージェ)、デュロキセチン(サインバルタ)などを使用します。ロキソニンと併用例もあります。

神経障害性疼痛の内服については、副作用として眠気やめまいが出ることがあります。

2.物理療法(牽引療法を含む)

頸部の牽引により椎間板や関節の内圧を下げ、神経の圧迫を軽減します。

通常は体重の1/10~1/5(約7kg)で実施。血行改善により痛みの緩和も期待できます。

3.リハビリテーション

首周囲の筋肉が硬くなっている場合、温熱療法やストレッチを行います。

姿勢の改善も重要で、肩甲骨周囲のストレッチを併用します。低周波治療を取り入れることもあり、治療法の選択は医師や理学療法士のスキルにも依存します。

首が痛い時にすぐにできる対処法や予防策

首の痛みは日常の小さな工夫で改善できることがあります。

1.枕の高さを調整する

- 上を見上げる(顎を上げる)と痛い場合→高めの枕を試す

- お辞儀すると痛い場合→肩枕や低めの枕を試す

これらは個人差があるので、必ず合うとはいえません。しかし、枕の高さで首の負担が変わり、痛みが軽減することがあります。ただし、診察やレントゲンで原因が異なる場合もあるため、改善しない場合は速やかに医師に相談しましょう。

2.市販薬の内服や湿布を使用する

ロキソニンSやイブなどの市販の消炎鎮痛薬は、急な痛みの緩和に役立ちます。これは全員に当てはまる訳ではなく、既往症によっては使用しない方がいいです。自己判断での長期使用は副作用にも注意が必要です。

3.市販の首のカラー(サポーター)を使用する

首の痛みが強いとき、カラーを巻くことで頭の重みを分散させ、痛みを軽減できることがあります。

特に、首を動かすと神経症状が出る場合に有効です。顎を少し低めに載せる形が理想的です。

【予防策】

首の痛みを完全に防ぐことは難しいですが、適切な運動で改善しやすい環境を作ることができます。

1.姿勢を正す

特に肩甲骨の位置が重要です。

痛みが強い人の多くは猫背で肩が前に出ており、肩甲骨が開いている(外転)状態です。肩甲骨を寄せることで、背中と首の筋肉のバランスが整い、負担が軽減されます。

2. 肩甲骨を寄せる運動をする

猫背では肩甲骨が離れ、首への負担が増します。肩甲骨を寄せるストレッチを習慣にすることで、首がスムーズに動きやすくなります。

具体的な運動は以下を参考にすると良いでしょう。

急性期(発症から一般的には約2週間)は温めると血流が増し、痛みが悪化するため避けるべきです。

しかし、慢性期になると筋肉が硬くなり、コリのような痛みが生じます。この場合、温熱療法で筋肉をほぐすことで痛みの軽減が期待できます。時期に合わせた対応を心がけましょう。

まとめ

「痛みやしびれがもっと楽になれば、笑顔を取り戻せるのに」そんな患者さんの“悔しさ”を変えたくて診療してきました。

とくに手足の痛みやしびれといった神経(脊髄)が得意で全身の整形外科手術をしてきた専門医として治療してきました。

MRI検査を合わせれば私の能力が最大限発揮でき患者さんに説明できると考えています。

首の痛みや頸椎由来のしびれ、頚髄損傷後遺症などについては、脊椎専門で加療してきた整形外科医の私に是非ご相談ください。

この分野はMRIを含め、リハビリの進みにくい部分や対応についても経験が多数ございますので是非ご相談いただければ幸いです。

監修

整形外科専門医Dr.沼口大輔

| 2006年 | 東邦大学医療センター大橋病院 入職(初期研修) |

|---|---|

| 2008年~ | 東京女子医科大病院整形外科 入局 千葉こども病院、国立がん研究センター築地病院ほか関東近県の複数関連施設にて研鑽を積む |

| 2013年 | 日本整形外科学会認定 整形外科専門医 取得 |

| 2016年 | 日本整形外科学会認定 脊髄病医 取得 |

| 2016年~ | 東名厚木病院 医長 脊椎外科手術年間100件執刀、外傷手術年700~800件に携わる |

| 2019年 | 日本脊椎脊髄病学会脊椎外科指導医 取得 |

| 2024年~ | 千葉県内 救急病院に入職 |

| 2025年 | 早稲田大学大学院(経営管理研究科:MBA)学位取得 |

Incidence of Remote Cerebellar Hemorrhage in Patients with a Dural Tear during Spinal Surgery: A Retrospective Observational Analysis

Spine Surgery and Related Research 3巻 2号

発行元 Spine Surgery and Related Research

65歳以下単椎体骨折症例にて2週間のベッド・アップ30°制限とした場合の,単純X線変化について

脊椎手術における術後頭蓋内出血についての検討

C5/6 hyperflexion sprainの1例

上腕骨近位端骨折に対し腓骨骨幹部移植を行った2症例

人工股関節全置換術を要した遅発性脊椎骨端異形成症の1例