側弯症はとくにお子さんをお持ちのご家族が急に学校から側弯症かもと言われてショックを受けたり、大人の側弯症は骨折をきっかけにどんどん進行してしまい、神経障害や腰痛、バランス良く立てない歩けないといったお困りごとになることがあります。

今回は側弯症(おもには特発性側弯)について、説明いたします。

目次

側弯症とは?

側弯症とは、脊柱が正面から見て10度以上側方に弯曲する状態を指します。脊柱は 頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個で構成されます。

側弯症は「機能性側弯」と「構築性側弯」に分類されます。

・機能性側弯

痛みや姿勢の影響による一時的なもので、原因が取り除かれれば改善することが多いです。

・構築性側弯

脊柱のねじれ(回旋)を伴い、自然には元に戻らない側弯症で、次の2種類に分類されます。

- 特発性側弯症(原因不明)

思春期に多く、進行することがあります。 - 続発性側弯症(病気が原因)

神経・筋疾患や骨の異常によるもの。

進行の有無や角度に応じて経過観察や装具療法、手術が検討されます。

特発性側弯症

特発性側弯とは、構築性側弯(本当の意味での側弯症)であり、全体の80~85%を占めます。

遺伝子、スポーツ、体型などが発症因子として報告されているが、基本的には原因不明です。

この側弯症は、さらに3つに分かれます。

- 乳幼児期側弯症

3歳以下で発症する。男児に多い。 - 学童期側弯症

4-9歳に発症し進行する事が多い傾向があります。 - 思春期側弯症

10歳以降に発症し、多くは女子です。

・どうやって診断するか

画像引用、参考:静岡県立こども病院 | 脊椎診療センター | 側弯症の診断と自然経過

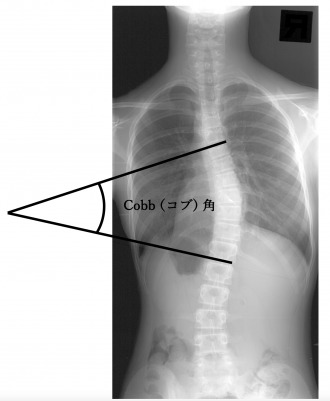

Cobb角という指標を使います。

脊柱の上下で最も曲がりの強い椎体から直線を伸ばしていき、角度を測るものです。Cobb角が10度以上の場合に側弯症と診断されます。

参考:側弯症は、どのような原因で起こるのか?|側弯症TOWN(患者向けサイト)|日本側彎症(そくわんしょう)学会

原因が分かっている側弯症

原因が分かっている側弯症には以下があります。

- 先天性側弯症

- 神経・筋原性側弯症

- 神経線維腫症による側弯症

- 間葉系疾患による側弯症

- その他の側弯症

ではそれぞれについて説明していきます。

・先天性側弯症

生まれつき背骨に変形があって生まれてくる場合です。肋骨が欠損してくるなどの異常を伴っている事もあります。

胸郭の変形により、肺の機能に問題があり呼吸の障害も報告されています。胸郭と胸椎に変形を認めた出生児の発生率は0.014%ととても低い確率ではあります。

・神経・筋原性側弯症

神経や筋肉の病気が元で発症する側弯症で、脊髄空洞症、脳性麻痺、筋ジストロフィーという病気があります。

・神経線維腫症による側弯症

神経線維腫症と呼ばれる病気に合併する側弯症です。

カフェ・オ・レ斑とよばれる全身に特徴的な色素沈着を伴う病気ですが、側弯症の原因にもなります。

・間葉系疾患による側弯症

間葉系疾患とは、膠原繊維の異常です。膠原繊維とは、コラーゲンを主成分とする繊維で、皮膚、関節、筋肉、血管、肺など全身のいたるところに存在します。

その膠原繊維の病気の結果として起きる側弯症です。手足がとても長いマルファン症候群という病気が代表的です。

・その他の側弯症

放射線治療や、火傷によるケロイド、骨系統疾患(骨や軟骨の発生や発達に問題が生じるもの)、感染、代謝疾患、脊椎の腫瘍などで起きます。

大人の側弯症

大人の側弯症は、主に2つの要因により発生します。

- 小児期からの側弯症の進行

手術が不要と判断された側弯症や、指摘されながら放置されていた側弯症が加齢に伴い進行するケース。 - 中高齢期に新たに発症する側弯症

加齢による骨の変化(椎間板の摩耗や圧迫骨折)により、背骨のバランスが崩れることで発生。

特に骨折で骨が片側だけ潰れが進行したり、椎間板の高さが失われることで脊柱の傾斜が強くなっていきます。

つまり、小児期の側弯症の進行や加齢による脊柱の変形が、大人の側弯症の主な原因です。

側弯症の検査・診断

側弯症は 学校健診の胸部レントゲンで指摘されることが多いですが、胸部レントゲンでは脊柱が不鮮明なため、整形外科では 全脊柱レントゲンを撮影し、脊柱の形状や弯曲の程度を詳細に評価します。

診察では、① 病歴の確認(発症時期、進行の有無、家族歴)、② 前屈検査(肋骨隆起・脊柱のねじれを観察)、③ 肩・腰の高さの左右差の確認、④ 筋力・神経所見の確認(神経症状の有無)、⑤ 皮膚や四肢の異常の確認(脊髄疾患の合併有無)を行います。

検査では、レントゲンでCobb角を測定し、進行度を評価します。

進行が疑われる場合や神経症状がある場合はMRIやCTを実施し、脊髄や骨の異常を詳しく調べます。小児のCTは被ばくリスクを考慮し、必要時のみ実施されます。

診断は端的に言えばCobb角が10度以上であることです。

側弯症の治療法

側弯症の治療法は、保存療法と手術療法があります。側弯症の治療方法は、角度と状況に合わせて、保存治療と手術療法があります。

今回は、大人の変性側弯症(骨粗鬆症の骨折や椎間板の障害から側弯になるもの)ではなく、思春期の特発性側弯症について説明します。

保存療法

経過観察

Cobb角が10~25度の軽度の側弯症は保存加療(外来で経過観察)の対象となります。

軽度の側弯は自然に軽減する例が多いですが、成長期には進行する可能性があるため、数か月から半年ごとのレントゲン検査が推奨されます。

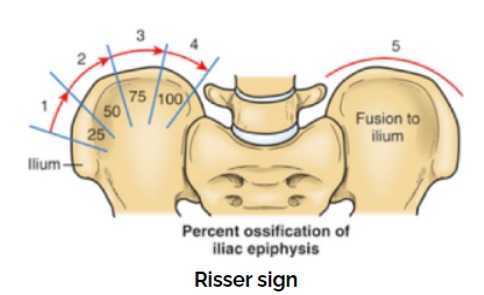

側弯の進行リスクを評価する指標としてRisser sign(リッサーサイン)があります。

これは骨盤の骨化の進行度を評価し、体の成長がどの段階にあるかを推測するものです。

骨盤の上縁(耳のような形の部分)に現れる骨化の進行を5段階で分類し、骨の成熟度を判定します。

Risser signの分類

- グレード0

骨化なし(成長期の初期で側弯進行のリスクが高い) - グレード1~3

骨化進行中(25~75%で成長が続いている) - グレード4

骨化が100%だが、骨盤との癒合は未完了(成長終盤) - グレード5

骨化と骨盤の癒合が完了(身長の伸びは終了)

骨化が進むと成長の余地が減り、側弯症の進行リスクも低下します。

そのため、Risser signとCobb角を併せて評価し、適切な経過観察や治療方針を決定します。

上記画像では3まで骨化が進んでいると判断します。

画像引用:Radiology Reference A not for profit site intended for radiologists to improve patient care

Risser scale in scoliosis treatment

装具療法

Cobb角20~45度の中等度の側弯症では、進行防止のために装具治療が行われます。

ただし、20~25度の患者の対応は一律ではなく、成長の状態や進行の有無を考慮して個別に判断 する必要があります。

Cobb角50度以上では装具治療の適応外です。

装具治療の課題として、コンプライアンス不良(装着継続困難)が最大の問題であり、研究によると手術に至った患者のうち59%が装具継続困難を経験しています。

その要因として、装着ストレス、通院負担、見た目、皮膚障害、暑さ、心理的ストレスなどが挙げられます。

装具治療で手術を回避できる可能性はあるものの、長期の使用が求められ、患者にとって負担が大きい治療 であることが現実です。

画像引用:特集 側弯症の治療アップデート 思春期特発性側弯症の装具療法 山崎 健

装具は一般的にはこのような形状で、硬い装具です。

手術療法

特発性側弯症の手術は、脊椎手術を行う医師の中でも限られた専門医が担当するため、専門病院への紹介が一般的です。

私は過去に助手として関与しましたが、専門は成人脊椎疾患であり、詳細な手術内容については大学病院や専門病院の情報を参照してください。

手術の特徴は、小児期には金属固定を行わず矯正(ねじれの修正)をし、成長に合わせてGrowing Rod(伸縮可能な金属)を使用します。

10歳を超えると最終固定術へ移行するのが一般的な治療です。

専門外来への紹介基準は、進行が考えられるCobb角20~40度でRisser 0-1、またはCobb角30~40度でRisser 2-3の場合に早期紹介を推奨します。

Cobb角40度以上での急な紹介ではなく、医師と患者、その家族との信頼関係を構築するため、早めの紹介が望ましいと考えています。

側弯症を治療せずに放っておくとどうなる?

側弯症を病院で治療せずに放っておくと、病院にいかなくなった時期によってですが進行が進んでしまう例があります。

それゆえ、特発性側弯症と診断されたのならば半年に一回とか1年に一回とか頻度が少なくなっても必ず受診をして、医師側からもう大丈夫だよと言われるまでは自己中断はやめたほうがいいです。

ただし、成人の場合(変性側弯症)は側弯原因に骨折が絡んでいることもあり、痛みが続く場合は骨折が不安定かどうか評価も必要です。

整形外科への受診のタイミング

整形外科への受診のタイミングですが、特発性側弯症については学校健診でスクリーニングされたら必ず一度受診しましょう。

整形外科で定期的にレントゲン撮影で推移を追うのがとにかく大事な領域だと思ってください。

日常でお子さんが以下のチェックで悪化するように感じて不安な時は整形外科(とくに脊椎担当に)受診して、相談してください。

- 立つといつも体が傾いている

- 肩の高さが左右でかなり違う

- 背骨を触れると左右非対称で、肋骨が右や左では凄く硬く触れておかしい

- 腰の高さが左右でかなり違う

まとめ

「痛みやしびれがもっと楽になれば、笑顔を取り戻せるのに」そんな患者さんの“悔しさ”を変えたくて診療してきました。

神経(脊髄)が得意で全身の整形外科手術をしてきた専門医として、MRI検査を合わせれば私の能力が最大限発揮でき患者さんに説明できると考えています。

小児の腰痛や側弯については未来を変え得る判断が絡みますので、脊椎専門で加療してきた整形外科医の私に是非ご相談ください。

この分野は初期に必ずMRIは必要ではありませんが、ご希望時には適応も考え積極的に検討もさせていただきます。

監修

整形外科専門医Dr.沼口大輔

| 2006年 | 東邦大学医療センター大橋病院 入職(初期研修) |

|---|---|

| 2008年~ | 東京女子医科大病院整形外科 入局 千葉こども病院、国立がん研究センター築地病院ほか関東近県の複数関連施設にて研鑽を積む |

| 2013年 | 日本整形外科学会認定 整形外科専門医 取得 |

| 2016年 | 日本整形外科学会認定 脊髄病医 取得 |

| 2016年~ | 東名厚木病院 医長 脊椎外科手術年間100件執刀、外傷手術年700~800件に携わる |

| 2019年 | 日本脊椎脊髄病学会脊椎外科指導医 取得 |

| 2024年~ | 千葉県内 救急病院に入職 |

| 2025年 | 早稲田大学大学院(経営管理研究科:MBA)学位取得 |

Incidence of Remote Cerebellar Hemorrhage in Patients with a Dural Tear during Spinal Surgery: A Retrospective Observational Analysis

Spine Surgery and Related Research 3巻 2号

発行元 Spine Surgery and Related Research

65歳以下単椎体骨折症例にて2週間のベッド・アップ30°制限とした場合の,単純X線変化について

脊椎手術における術後頭蓋内出血についての検討

C5/6 hyperflexion sprainの1例

上腕骨近位端骨折に対し腓骨骨幹部移植を行った2症例

人工股関節全置換術を要した遅発性脊椎骨端異形成症の1例