目次

野球肘は、特に成長期の小学生や中学生の野球選手によく見られる障害であり、適切な治療を行わないと慢性化するリスクがあります。この障害は、過度な投球動作によって肘の内側、外側、後方に負担がかかることで発生します。

本記事では、野球肘の種類や原因、治療方法、さらに早く治すための具体的な対策について、整形外科医の視点から詳しく解説します。

野球肘とは

野球肘は、投球動作の繰り返しによって発生する肘関節の障害であり、正式には「投球障害肘」とも呼ばれます。特に成長期の小学生や中学生に多く見られ、内側型の野球肘は11~12歳でピークを迎えます。これは、骨の成長が未成熟な段階で過度な負荷がかかることにより、肘の内側や骨端線に障害が生じるためです。

12歳の時点で、野球をする子どもの約50%が何らかの肘の形態異常を持っているという報告もあります。

適切な治療を受けずに放置すると、慢性的な痛みや運動制限が生じる可能性があるため、早期の診断と対策が重要です。

野球肘の原因と症状

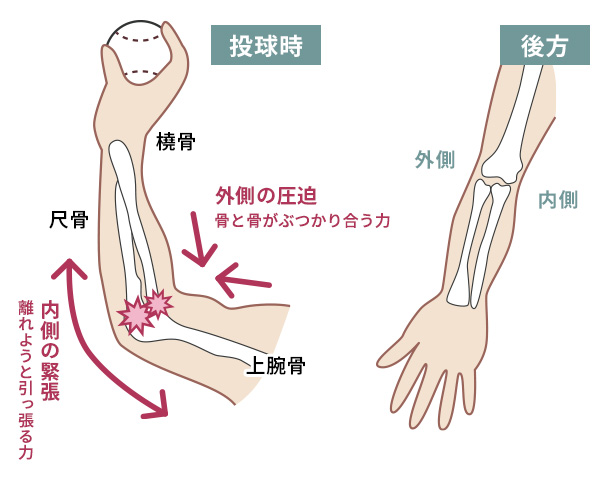

野球肘は主に3つのタイプに分類されます。内側型が過半数であり肘の内側に牽引力がかかることで発生し、外側型は肘の外側の骨がぶつかることで軟骨に影響を与えます。後方型は肘の伸展動作の繰り返しによるストレスが原因です。いずれのタイプも、初期段階で適切な対応を取ることで、悪化を防ぐことができます。

参照:大歳 憲一、Orthopaedics(0914-8124)36巻5号 Page1-11(2023.05)

①内側型の野球肘

内側型の野球肘は、投球時に肘の内側に強い牽引ストレスが繰り返し加わることで発生します。特に成長期(11~12歳)に多く見られ、肘の内側にある内側側副靭帯や内側上顆に負担が集中することが主な原因です。投球機会の多い投手や捕手に発症しやすく、圧痛や外反ストレステストでの疼痛が特徴的な症状です。単純X線では骨端線の分離や不整像が確認され、超音波検査では軟骨損傷も検出できます。治療は投球制限と保存療法が基本であり、1~2か月の投球禁止やリハビリを行うことで骨癒合が促進されます。重症例では外固定や手術が必要になることもあります。

②外側型の野球肘

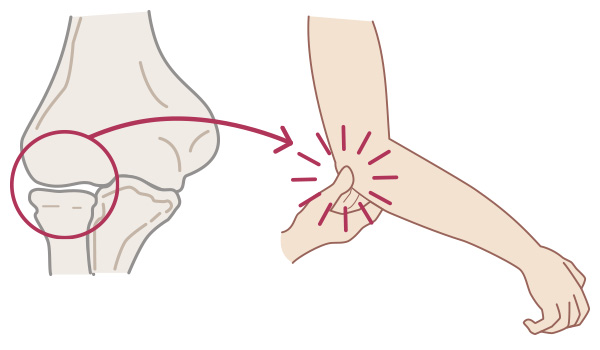

外側型の野球肘は、投球時に肘の外側にある骨同士がぶつかることで起こる障害です。特に肘を伸ばしたときに痛みを感じるのが特徴で、悪化すると軟骨や骨の一部が剥がれてしまい、関節の中で「関節ねずみ」と呼ばれる遊離体ができることがあります。

このタイプの野球肘は、肘の成長が終わっていない子どもに多く、投球回数の多い投手や捕手に発症しやすいとされています。主にフォロースルーでひねりながら投げる動作は、肘の外側側を使うので反復作業によりその影響があります。診断にはレントゲンやMRIを使い、軟骨や骨の状態を確認します。軽症であれば投球を休むことで回復しますが、重症の場合は手術で剥がれた骨や軟骨を取り除く必要があることもあります。

③後方型の野球肘

後方型の野球肘は、投球時に肘を強く伸ばす動作が繰り返されることで、肘の後ろ側に負担がかかる障害です。特に、投球の最後の動作(フォロースルー)で肘が伸びきる際に骨同士がぶつかることで、肘頭(ちゅうとう:肘の後ろの骨)に炎症や骨の変形が起こります。症状としては、投球時の痛みや肘をしっかり伸ばせない感じがあり、進行すると骨が削れたり、骨の一部が剥がれたりすることもあります。

このタイプは特に成長期の投手に多く、レントゲンやMRIで診断されます。軽症なら投球を休むことで回復しますが、重症の場合は手術で骨の削れた部分を修復することも必要になります。

野球肘が治るまでの期間はどのくらい?

野球肘の回復期間は症状の程度によって異なります。初期の軽度な症状であれば2~4週間程度で回復することが多いですが、重症化している場合は3か月以上の治療とリハビリが必要になることもあります。

野球肘を早く治す方法

野球肘を早く治すには、肘の安静、適切な治療、リハビリの3つが重要です。痛みを感じたらすぐに投球を中止し、1~2か月の安静を確保することが基本です。治療では、超音波や電気治療を用いた物理療法が行われ、成長期の骨癒合を促進するために短期間の外固定が有効とされています。

重症例では骨片が残ることで慢性痛につながるため、手術が必要になることもあります。リハビリでは、肩や体幹の柔軟性を高めるトレーニングを取り入れ、投球フォームの修正や投球数の管理を行うことで再発を防ぎます。適切な治療と予防策を組み合わせることで、回復を早めることができます。

肘を安静にする

投球動作による負担を軽減するため、肘を一定期間休ませることが最も重要です。初期症状であれば1か月ほどの安静で回復するケースが多いですが、症状が続く場合は医療機関の受診が必要です。

整形外科で診断・治療を受ける

野球肘は適切な診断が重要です。レントゲンや超音波検査、MRIなどの画像診断を受けることで、正確な状態を把握できます。早期発見により、重症化を防ぐことができます。

レントゲンについては、内側型野球肘では肘の内側の骨の不整や裂離骨折などがみられます。

外側型野球肘では肘の外側の骨の変形や欠損、遊離骨片がみられます。

後方型野球肘では尺骨の肘頭(肘の中央で、曲げたら出ているところ)での疲労骨折などが見られます。

整形外科で行う治療

整形外科での治療には、物理療法(超音波治療や電気療法)や、痛みが強い場合の消炎鎮痛処置が含まれます。重症例では手術が必要になることもあります。また、最近の治療topicとして、体外衝撃波治療(ESWT)や多血小板血漿(PRP)治療といった再生治療が注目されています。

リハビリについて

野球肘の痛みが和らいだ後は、適切なリハビリで肘の機能を回復させることが重要です。リハビリを怠ると、筋力低下や関節の可動域制限が起こり、再発しやすくなります。有効なリハビリとして、肩甲骨を動かすエクササイズや前腕・上腕の筋力強化が挙げられます。

具体的には、ゴムバンドを使った前腕の回内・回外トレーニングや、軽いダンベルやチューブを使った肘周辺の筋力トレーニングが推奨されます。これらを痛みがない範囲で段階的に行うことが大切であり、医師や理学療法士の指導のもと実施することで、より効果的に回復できます。

野球肘は自分で治すことができる?

安静、アイシング、ストレッチなどにより症状を軽減できますが、自己判断での治療には限界があります。

専門的な診断を受けることが最も効果的です。

野球肘を予防する方法

野球肘を予防するには、肘に過度な負担をかけないためのストレッチ、トレーニング、適切な投球管理が重要です。まず、肩や肩甲骨の柔軟性を高めるストレッチを行い、肩関節の動きを改善することで肘への負担を軽減できます。また、前腕・上腕の筋力を強化することで、投球時の肘の安定性が向上し、怪我のリスクを減らせます。

特に、投球数の制限とオフシーズンの確保が肘障害のリスクを半減させることが報告されています。1か月以上の休養を取ることで、肘の疲労回復が促進されるため、年間を通じた適切な練習スケジュールが必要です。さらに、投球フォームの修正や、テーピングやサポーターの使用による負担軽減も予防に有効です。

まとめ

野球肘は、成長期の選手に多く発生する投球障害であり、内側型・外側型・後方型の3種類に分類されます。治療には安静、診断、リハビリが重要であり、超音波や電気治療、外固定が骨癒合を促進します。重症例では手術が必要になることもあります。

予防には肩甲骨の柔軟性向上や前腕・上腕の筋力強化、適切な投球管理が有効です。特に、投球数の制限と1か月以上のオフシーズン確保で肘障害のリスクが半減すると報告されています。さらに、正しい投球フォームの習得やテーピングの活用も負担軽減に役立ちます。

適切な治療と予防策を徹底することで、野球を長く楽しむことができますので、少しの相談でも構いません。チームドクターや、救急病院内でスポーツ障害の難渋治療も多数治療してきた沼口と、リハビリスタッフまで声をかけて頂けると幸いです。

監修

整形外科専門医Dr.沼口大輔

| 2006年 | 東邦大学医療センター大橋病院 入職(初期研修) |

|---|---|

| 2008年~ | 東京女子医科大病院整形外科 入局 千葉こども病院、国立がん研究センター築地病院ほか関東近県の複数関連施設にて研鑽を積む |

| 2013年 | 日本整形外科学会認定 整形外科専門医 取得 |

| 2016年 | 日本整形外科学会認定 脊髄病医 取得 |

| 2016年~ | 東名厚木病院 医長 脊椎外科手術年間100件執刀、外傷手術年700~800件に携わる |

| 2019年 | 日本脊椎脊髄病学会脊椎外科指導医 取得 |

| 2024年~ | 千葉県内 救急病院に入職 |

| 2025年 | 早稲田大学大学院(経営管理研究科:MBA)学位取得 |

Incidence of Remote Cerebellar Hemorrhage in Patients with a Dural Tear during Spinal Surgery: A Retrospective Observational Analysis

Spine Surgery and Related Research 3巻 2号

発行元 Spine Surgery and Related Research

65歳以下単椎体骨折症例にて2週間のベッド・アップ30°制限とした場合の,単純X線変化について

脊椎手術における術後頭蓋内出血についての検討

C5/6 hyperflexion sprainの1例

上腕骨近位端骨折に対し腓骨骨幹部移植を行った2症例

人工股関節全置換術を要した遅発性脊椎骨端異形成症の1例